高淳区固城街道花山村地处苏皖交界,东依群山,西傍固城湖,拥有良好的生态资源禀赋,辖区内有9个自然村,有1304户,共3849人。近年来,花山村将“学仙林、见行动、优治理”活动作为推进党建引领社会治理的重要内容,深入学习“仙林经验”,以乡村文化建设为抓手,走出一条富有花山特色的文化治理之路,先后被评为“全国美丽宜居村庄示范”“全国生态文化村”“全国乡村治理示范村”“江苏省宜居宜业和美乡村”等。

党建引领聚合力,文化建设新实效

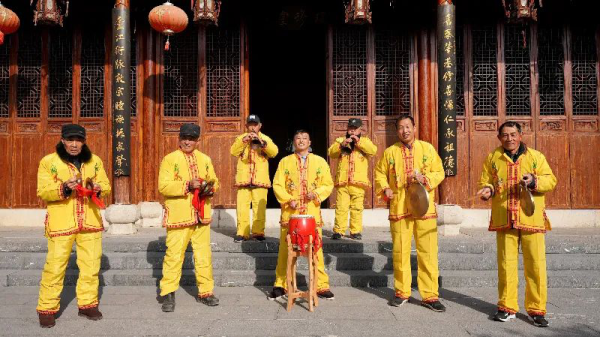

“把群众放在心上,把心放在群众身上”是花山村全体党员干部的誓言。花山村坚持将党建引领贯穿乡村文化建设的全过程,为更好地开展便民服务,率先成立了南京市第一家村慈善协会,实现对困难群众帮扶全覆盖,累计帮扶困难群众410多人,帮扶资金70多万元。依托新时代文明实践站,组建“心连心”志愿服务大队,下设“一刻钟”“吴阿姨”“橄榄绿”等六支志愿者服务中队,广泛开展儿童课业辅导、农技培训、政策宣传等工作,满足村民群众多元性民生需求,把志愿服务开展到了群众心上。花山村党总支坚持党员干部先行,带头挖掘文化资源,创新先进文化建设,带领村民组建民俗文化表演艺术团,排练“跳五猖”“十番锣鼓”等省市级非遗节目,结合“我们的节日”品牌活动,夯实乡村治理的行动基础。通过创办“家训堂”和“道德讲堂”,加强对干部队伍的教育和培育,宣传党的好政策,传播党的好声音,营造崇德向善的良好氛围,引导广大村民树立正确价值观念、遵守社会公德。

村规民约凝民心,乡村治理新成效

在乡村治理中,村民是重要的参与者和践行者,充分发挥其主体作用对于乡村文化治理具有重要意义。花山村委注重将文化融入村民日常生活中,渗透到乡村公共决策机制、协商文化建设中,拓展以乡村文化助推乡村社会治理的视野、路径和效果。在花山村,村民们不仅是乡村治理的参与者,更是文化挖掘的重要力量。以“孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻”为道德准则,注重道德准则的传承和发扬,融入社会主义核心价值观,并增加了“真诚、热情、讲诚信”等内容,发展形成花山村新的村规民约。充分挖掘和利用传统文化资源,成功转化为乡村治理新优势,新村规民约已经成为一种文化符号,为每一个村民明确自己的角色定位提供了方向,引导广大村民在日常生活中遵守相关规定,形成了良好的村风民风,有效推动了道德建设工作的开展。

文化传承强认同,乡村治理新效能

坐拥历史文化富矿,花山村遵循“修旧如旧”的理念,让“春秋的故事、汉代的墓葬、唐朝的驿道、南宋的祠堂、明清的故居”重焕光彩。在文化保护上注重因地制宜,结合辖区内的双女坟、何氏宗祠、保贤局、隆寝古庵等5处市、区级文物保护单位,对文化遗址进行阶段性挖掘、保护和修缮工作。一方面配合成立民间“崔致远文化与发展研究会”,加大对“双女坟”文化探究和保护,架起中韩民间文化交流桥梁,修缮明清老宅、建成“蒋山书舍”,将1953年建设现已废弃的马家垄小学,修缮为“马家垄1953”阅览室,丰富群众生活。另一方面完成村歌《我的村庄我的地球》及宣传视频制作,出版《灵秀蒋山》与《花山故事》书籍,实现以文化人、以文育人。打造“花山村见义勇为阵地”,挖掘追溯历史故事中“义”的内涵,增强村民文化认同。此外,连续十余年奖励考取一本学校的高考学子、礼送征兵入伍的青年、表彰优秀共产党员……这些尊师重教、崇礼明德的举措,在潜移默化中改变了村民的精神面貌,提升了村民的道德修养,进而形成“文化富民、民富护文”的互动局面,激发文化治理新效能。

下一步,花山村将继续以丰富群众文化生活为抓手,持续为群众提供高质量的文化服务,让“文化软实力”锻造出“党建硬功夫”,进一步提升人民群众对基层党组织的认可度,推动基层治理提档升级,走出一条从参与到认同的文化治理之路。